Если долго вдыхать ароматы гниения и разложения, они перестают резать ноздри, притираются, становятся малозначительной частью запаха улицы. Те, кто боится рыться в чужом мусоре, не знают этого. А, возможно, их пугают первые минуты, когда вонь настолько сильна, что вызывает рвотные рефлексы, а неподготовленного и вовсе может заставить извергнуть желудочный сок на асфальт. Я не из таких белоручек, готовых потерять сознание при встрече с крысой, нет. Уж я-то не брезгую никакими средствами в поисках пищи. А свалки богатых кварталов – явно не худшее из них. Может, неприятно малость, зато усилий до третьего пота не требует. Знай себе перебирай руками да откладывай в пакет нужное. Суставы в коленях вот только болят от работы на корточках, ну это мелочь.

– Что ты там делаешь, поганка? – жирный под два метра мужлан с золотой цепью, врезающейся в толстую шею, окликает меня с порога.

– Жру то, что в тебя не поместилось, – поросячьи глазки наполняются кровью, а отвислые, как у бульдога, щеки багровеют.

– А ну не разевай хлебало, уходи!

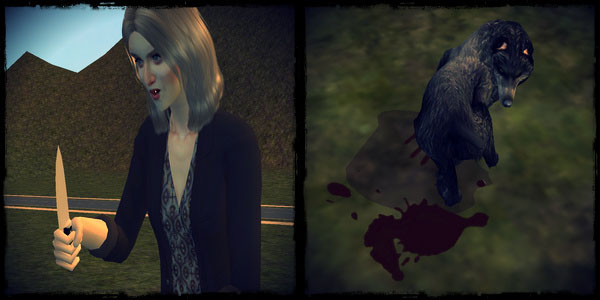

– А то что, позовешь констебля? Я буду рада сесть в тюрьму, там питание трехразовое. С гарниром и мясом. Или прирежу тебя. Давно я не ела свинины, а тут и окорока, и филе, – в животу у меня тихо урчит от этих мыслей.

– А ну давай, уходи! А то… пристрелю! – тушка медлит, поднимает двустволку в трясущихся руках. Он и оружием-то пользоваться не умеет. Смех да и только.

– Чего ж не стреляешь?

– Убирайся, пока я добрый! Газон пачкать не хочу. Давай, пошла!

Поднимаю вверх руки в знак смирения, а сама беззвучно смеюсь. Лучше убраться, еще выстрелит и попадет ненароком. В конце концов, самый опасный из идиотов – идиот с оружием в руках. Да и улов мой сегодня отнюдь не плох.

К дому иду, мечтая о бодрящем душе и сытном обеде. На пальцах что-то вязкое и липкое, а за шиворот похоже запрыгнуло пара-тройка блох. На окраинах богатого квартала люди, идущие навстречу, отшатываются от чужачки с сальными волосами и вонючей одеждой, брезгливо морща лица. В сквере Денст никто уже не обращает на меня внимания, а попрошайки, стоящие у скамеек, и вовсе тянут руки с жестяными банками, будто у меня есть, что туда положить. Но когда я дохожу до улицы Тарт, извечного прибежища торговцев телом, как толпы уже не расступаются, а наоборот увязываются за мной вслед.

Даже в жаркий полдень на этой улочке царит сумрак. Здания стоят так плотно, что их козырьки прилегают друг к другу, закрывая небо. В подвалах процветают бордели, в глубине комнат полуразрушенных зданий можно приобрести волосы для париков, зубы для вставных челюстей, банки с кровью для омолаживающих ванн и прочий биологический материал самого разнообразного назначения, поставляемый бедняками в надежде выручить копейку на хлеб и чашку чая. Еще здесь можно, если конечно знать место и продавца, приобрести органы для трансплантации, части тела или тело целиком, можно купить раба, преданного как пса и податливого как воск. За мной бегут вслед, кричат в спину низкими прокуренными голосами, предлагая свой товар:

– Эй, мадам, не нужны ли зубы? Свои-то небось уже крошатся.

– Лучше моих девочек никто вас не обслужит!

– Заплачу за твои ногти вдвое больше, чем они того стоят!

– Милая, я буду так ласков с тобой, как еще никто не был.

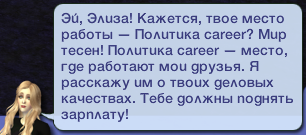

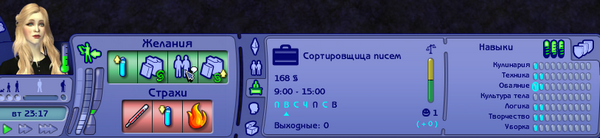

В рядах круглосуточных мотыльков, ожидающих своего покровителя на час, нахожу глазами Элизу, неуклюже облокотившуюся одной ногой о водосточную трубу. Потенциальных клиентов рядом нет, да и не удивительно – вид у нее не товарный. Подхожу и хватаю за плечо, ее голова безвольно клонится набок, а в глазах стоит туман.

– Идем, пора домой.

– Еще не все сегодня были… – языком еле ворочает.

– Да ты обкуренная уже, идем тебе говорят. Сегодня голодной не останешься.

– От тебя воняет помойкой.

– А от тебя чужими ширинками. Гляди как уперлась, не утащишь! Давно ты стала от этого удовольствие получать?

Ее тело с трудом отлипает от опоры, и ноги ели шевелятся, то и дело заплетаясь и вступая в лужи чужих испражнений. Как Партия, всевидящая и всезнающая Партия, допускает такой беспредел на улицах своих городов? То ли из-за проклятых революционеров они не могут навести порядки, то ли жизнь низших сословий им не так интересна, как и методы их заработка.

С трудом дотаскиваю Элизу до дома. Она то идет практически самостоятельно, отталкивая меня в сторону, как ненужный костыль, то теряет равновесие и кренится в бок, порой заваливаясь и с трудом поднимаясь снова. В глазах непонятный блеск, а на щеках играет румянец. Держу ее за руки, она пытается высвободится и весело улыбаясь несет бред опиумной наркоманки. Едва уговариваю ее пойти в кровать, предварительно ощупав карманы и вытащив плату за сегодняшние ее труды.

Больницу я покинула ровно три месяца назад, а значит сегодня доктор Раяр, мой лечащий врач, должен наведаться ко мне и убедиться, что мою голову не обуяли новые видения, и я не нуждаюсь в повторном курсе лечения. Разумеется, будь их воля, я так бы и гнила в той психушке. Но когда тюрьмы переполнились, и преступников начали распихивать по домам для умалишенных, коек перестало хватать на всех, да и содержание бездельников, включавшее помимо пропитания еще и какие-то «лекарства», выливалось в непомерные суммы администрации. Потому и было принято решение выпустить чахоточников, стариков, калек – тех, кто скоро по естественным причинам избавит мир от своего присутствия, под предлогом «в лечении более не нуждается». А для видимости контроля перед властями лечащий врач должен посещать бывших пациентов каждый месяц, чтоб убедится в том, что «недуг не вернулся».

Доктор Раяр пришел на два часа позже, чем я ожидала. В помятой одежде, без формы, немного нетрезвый. Седые волосы на макушке после последнего бритья успели уже отрасти, но на коже, растянутой на неровном черепе, виднелся багровый порез с запекшейся кровью.

– И так, мисс… миссис… Бертон, кто живет с вами в этом доме?

– Я живу одна, доктор, – ему нечего знать про Элизу, еще увидит ее одурманенный взгляд и упечет в Бристоль.

– Вы не замужем?

– Мой муж умер много лет назад. Вам прекрасно об этом известно.

– Что делает колыбель в комнате? Вы ждете ребенка?

– Здесь спала моя дочь, Эстер.

– Сейчас она здесь не спит?

– Она тоже мертва. Доктор Раяр, довольно расспросов. Я приняла смерть семьи.

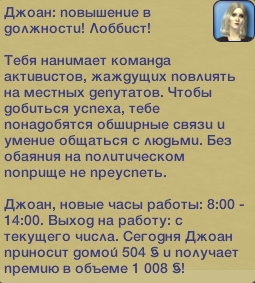

– Отлично, Джоан. Просто отлично. Вам можно только позавидовать.

– Позавидовать? – у меня вырывается смешок. – Чему интересно?

– Вашей выносливости. Будь у меня выбор на вашем месте, я предпочел бы ту реальность, в которой есть счастье.

– Счастье, доктор? Счастья нет нигде. Вы тоже несчастливы.

– Это не ваша забота. Жуки, миссис Бертон. Давно вы их собираете? – доктор Раяр остановился у наспех сколоченной деревянной рамы, в которой в ряд красовались высушенные насекомые.

– С тех пор, как вернулась домой. Столько свободы, доктор. Хорошо, когда руки и мысли заняты. Полагаю, осмотр закончен? У меня страшно болит голова, с удовольствием легла бы отдохнуть.

– Конечно, конечно. Не смею вас больше тревожить. Не подскажете напоследок, где у вас уборная?

– Не терпится, доктор? – от негодования его лицо становится белым и морщится.

– Я всего лишь… черт! Это обычная вежливость. Окажите услугу старому знакомому.

– Я окажу так и быть. Как вы нам, когда отводили в туалет по расписанию, а потом заставляли делать свои дела у всех на глазах и смотрели сами, как мы сидим на горшках, пытаясь расслабиться. И повторяли: «это для вашего же здоровья, моча не должна приливать вам в голову. Это естественно, в этом нет ничего постыдного».

Недослушав, доктор Раяр отпихнул меня рукой и побежал к уборной. Я ухмыльнулась. Когда природа зовет, все одинаковы: что грязные пациенты-идиоты, что их холеные воняющие одеколоном доктора. Я неспешно пошла вслед за гостем, остановилась у дверного проема и облакотилась о стену, испытующе глядя на того, кто восемь лет так глядел на меня.

Смутить доктора мне не удалось. Мне даже показалось, что он вовсе не заметил моего присутствия в двух шагах от него. Он не добежал до унитаза, судорожно растегнув кожаный ремень, грузно повалился на колени. Под ним уже образовалась желтая смердящая лужа, жидкость в которую прибывала и прибывала. Одной рукой доктор Раяр схватился за рукомойник, пытаясь не упасть лицом в свои же испражнения, другой – стиснул рот, чтоб не закричать.

Внутри меня плясало необъяснимое торжество. Этот человек заслуживал каждой секунды, каждого мгновения боли, которую испытывал. А уж в том, что боль эта была невыносимой, я не сомневалась. Я имела неудовольствие узнать, что такое инфекция мочевых путей, пять лет назад. Только сортира рядом не было. Лишь кафельные полы палаты и пощечины медсестер, которые потом обмывали меня из шланга.

С минуту посидев на полу, тяжело дыша, доктор Раяр поднялся на ноги и застегнул брюки. Выходя, он бросил на меня испепеляющий взгляд:

– Довольна, сука? Желаю поглядеть, как ты сдохнешь в собственных экскрементах.

– Наверняка вы не будете удивлены узнав, что сто четырнадцать ваших подопечных желали вам того же каждый день. А уж в том, что я получила удовольствие от зрелища, можете не сомневаться.

Дверь с силой захлопнулась, с потолка осыпалось несколько кусков штукатурки. Я отправилась в туалет убирать последствия своей гостеприимности.

Когда стемнело, я еще стояла во дворе, ежась от холода. Зубы прыгали, как игла в швейной машинке, и мерзли голые лодыжки, покрываясь гусиной кожей. Пар тонкими струйками вылетал изо рта и повисал в воздухе, создавая причудливую дымку вокруг. «Когда солнце вдруг зайдет, и весь мира свет уйдет…», но ни единой звезды в небе не было.

– Зачем ты мерзнешь? Заходи в дом.

– Через неделю-другую холодно будет везде.

– Из-за этого ты грустишь?

– Я скучаю по семье.

– Я твоя семья.

– Этого недостаточно.

– Не достаточно? Ты ничего не умеешь ценить. Поэтому и потеряла их.

– Ты не можешь меня судить. Ты не знаешь, каково это.

– Ты права, Джоан. Не знаю. У меня не было ни детей, ни мужа. А знаешь почему? Все хотят, чтоб их жена была девственницей. Никто не любит подбирать чужие объедки.

– Ты сама довела себя до такой жизни. У тебя был выбор.

– Нет! Не было. Шлюхами становятся не потому, что таков был наш выбор, а потому, что выбора у нас нет.

Тишина повисла в воздухе, и Элиза с нравоучительно-страдальческим лицом смотрела на меня, как маленькая обиженная девочка. Моя головная боль с самого ее рождения. Моя дочь, о желании обзавестись которой меня никто не спросил. Нахлебница, решившая сесть мне на шею в счет своих же многолетних обид. Дурной сон, который затягивает, не позволяя высвободится из объятий тумана.

– Дай мне руки, Элиза, – она смотрит на меня, как на сумасшедшую, и неуверенно касается моих ладоней. – Ты права. Прошлое на то и прошлое, что нечего о нем сожалеть. Но если ты хочешь стать мне семьей, оставь и свои обиды позади. Пора воскреснуть от былых утрат. Ты согласна?

Она молчала. Кажется, целую вечность. А потом тихо, но решительно произнесла:

– Нет. Ты ничего не поняла. Единственное, что нас связывает – это прошлое. Без него семьей нам не стать никогда. На этом свете меня держат твои воспоминания, – она отдернула руку, как будто поранилась обо что-то острое. Об меня.