Предыстория.

Время и место действия – альтернативная Франция, недалекое будущее.

Свой первый день рождения я встретила, как могу судить по выцветшим фотографиям из скупой подборки в альбоме; на руках у женщины с волосами белее молочной пены. Женщина улыбалась, глядя в объектив, и прижимала к сердцу миниатюрный сверток – так странно подумать, что когда-то все было совсем, совсем иначе.

Свой второй день рождения я встретила, лежа в детской кроватке. Вернее, стоя – от фотографии остался жалкий клочок, но на ней довольно четко можно разглядеть младенца, худого и бледного, взявшегося за прутья кроватки и недоуменно глядящего поверх. Наверное, я тогдашняя искала мамочку или папочку. А они все не приходили и не приходили, занятые работой в своих лабораториях.

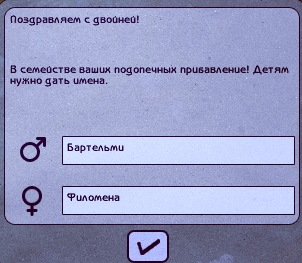

На третий год фотографий не сохранилось – моих. Родился мой младший братец, и обо мне вспоминали еще реже, чем прежде. А брата почти и не видать на всех этих темных, потертых снимках – так он мал и тщедушен.

Четвертый год я не помню. Осознать его, наверное, было тяжеловато. Как и то, что мамочка с папочкой больше не придут, а вместо них у меня теперь бабка Луиза, приходящаяся матерью беловолосой улыбчивой Жанетте, произведшей меня на свет. На четвертый год мне объяснили, что такое «сиротка». На четвертый год мы с братом знали, хотя и не могли понять, что жизнь наших родителей, жизнь Жанетты и ее возлюбленного супруга Марка, оборвалась в огне химического пожара – взрыва, уничтожившего лабораторию Союза по обработке и изучению тяжелых металлов.

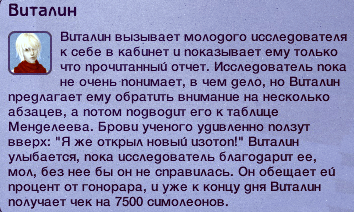

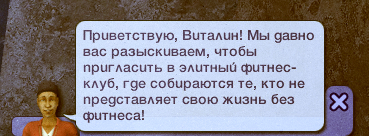

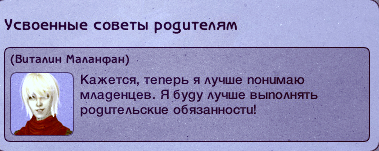

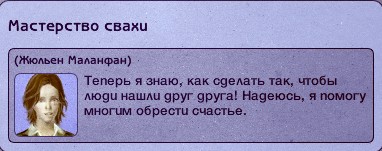

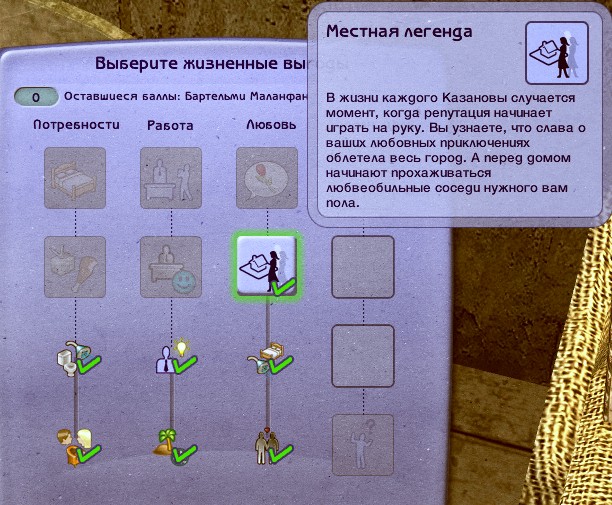

Меня зовут Виталин Маланфан, и я – дочь ученых из закрытой коммуны, единственного во всей Франции городка, который сам стал себе государством, долгими и мучительными путями выбив разрешение у властей на полное удаление от связи со страной и закрытие границы.

Городок Леокадия и научное сообщество «Белый левкой», взявшее себе имя в честь этимологии имени коммуны, взрастили меня на математических формулах, стеклянных мензурках и публичных выступлениях великих умов. Меня – и брата Ферреоля, которого даже назвали в честь элемента периодической таблицы – в честь железа, «феррума». Имя выбирал отец, преданный металлургии и химии глубже, чем семье, но все равно не избавившийся от суеверий «жизни мирской» за пределами Леокадии.

«Чтобы сын вырос крепким, как железо, дочь – полной жизни», ведь и мое имя было выбрано не случайно, хотя уже и по иной причине. Правда, ничего у отца не вышло. Жизни в нас было мало, едва теплилась на двоих одна, а что до железа… им был Марку, осталась бабка и сделалась – я. Ферреоль был обделен по всем фронтам – может, потому и отклонился от нашего пути светлого сциентизма. Зато я всегда отличалась тем самым рвением, которое и помогло создать «Белый левкой» еще задолго до наступления две тысячи сорокового года.

Не помню уж, в чью голову пришла такая идея, и как его звали, и был это один человек, либо же слаженная группа – историю я не любила особенно, да и преподавали ее, как и многие гуманитарные предметы, вскользь – внимание уделялось естественным и точным наукам. Вот им-то и были посвящены все старания тех, кто превратил Леокадию в вечную экспериментальную станцию – культурные проблемы в нашей стране постепенно решались, и насчет них можно было, в общем, не беспокоиться, если бы не… и далее шел список причин, следуя которым, люди решили обособиться раз и навсегда.

Проблема мигрантов. Их стало слишком много, закон был слишком мягок к ним, и в результате кое-где перестали даже осуждать беженцев и просящих политического убежища за убийства, изнасилования, грабежи и тому подобные деяния. Ссылались на тяжёлый их опыт, на то, что мы – государство гуманистическое, открытое для мультикультурализма. И доходило это до совершеннейшего абсурда.

Проблема гуманитарных наук – коих, как и мигрантов, стало слишком много. Самовыражение, социальные связи, права и свободы – все это, конечно, прекрасно, да вот только с такой мощной базой поддержки все больше люди склонны были верить во что угодно, кроме научных данных. Кое-что, вроде медицины, психиатрии, фармакологии, пластической хирургии и психологии, имело влияние лишь потому, что было выгодно мировому бизнесу. Углубленное же изучение иных дисциплин сводилось на нет благодаря желанию университетов набрать как можно больший поток студентов, и, конечно, не забыть о «правах человека» и ценности каждой личности.

«Белый левкой» перерос всю эту ересь, стал выше на голову. Небольшой кучке деятелей науки удалось отвоевать поселение, убедить власти профинансировать их проекты, коих было немало. Гранты за свою работу они получили достойнейшие, однако в историю так и не вошли – то ли потому, что ученые стояли в шаге от неприкрытой жесткой критики страны, ее главы и устройства – а о таком вряд ли станут писать в учебниках; то ли потому, что не так много времени и прошло с тех дней. Но своего они добились – Леокадия закрыла границы, устроив въезд исключительно п пропускам, а проживание – лишь с доказательствами принадлежности к коренному населению и занятости в сфере умственного труда.

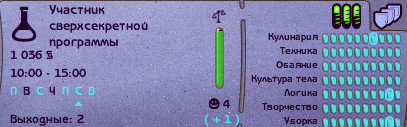

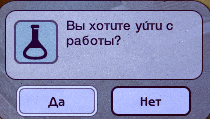

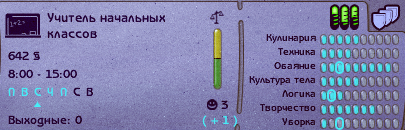

Правила в нашей коммуне негласны, но строги – в каждой семье свои нюансы, но общая канва остается неизменна: каждый, по окончанию школы, должен поступить в университет на сугубо научную специальность; университет закончить (желательно с отличием) и пойти трудиться на благо общества. Благо, лаборатории наши были оснащены по последнему слову техники, чего нельзя было сказать о других областях, к сожалению.

Здравоохранение у фанатичных, сделавших работу смыслом жизни людей просто летело к черту – умирали молодыми, смертность была высока, высоки и риски радиоактивных заражений, мутаций, детской заболеваемости. Работали со всем, что предоставлял мир и природ, не гнушаясь самой опасной дрянью. И иногда совершались прорывы, великие открытия, наводившие в «общей Франции» сумасшедший переполох – обычно с положительной окраской, поскольку никого не волнует количество погибши ха предприятии, если оно же дало миру новые способы использования урановых руд, новые виды прививок и новые методы селекции животных.

Меня и брата воспитывали по этой же схеме. Луиза, несмотря на почтенный возраст, все еще работала, и, признаться, специалистом в ботанике она была блестящим. А вот с человеческими ее качествами было смириться сложней – особу эту я помню строгой, крикливой и властной; не по годам крепкой плечистой женщиной, всегда носившей пояса с пряжками на джинсах и просторных неброских юбках – по вине этой пряжки переносица и бровь у меня рассечены шрамами, слишком заметными, чтобы скрыть их волосами.

Да и не стоит их скрывать – красота есть чушь и блажь, любила повторять бабка; и индустрия красоты – тоже. И почти все, кроме науки – чушь и блажь. Слишком много нерешенных вопросов еще у государства, и, если с правами и свободами они сами как-нибудь разберутся, мы должны доказать им превосходство сайентизма над обывательством. На практике.

Наказывали нас с братом часто и за любую мелочь. Школьные оценки баллом ниже идеальных мелочью не считались, и наказания становились жестче. Нас лишали книг, обеда, доступа в сеть, прогулок, даже общения друг с другом; порой секли со скандалом и криком тем самым пояском, жесткой кожаной полоской, увенчанной острой железкой пряжки. И если на меня все это действовало мало – я умела подчиниться, оставаясь при своем, иногда сама понимала свою вину, да и переживать особенно не умела, решительностью и стойкостью удавшись в бабку – Ферреоля, Ферре, как звала я его; подобное обращение выводило из себя, равно как и почти все, что происходило в Леокадии, с которой он неразрывно ассоциировал Луизу.

Ферре был другим. Другим во всем – казалось, он просто живет назло всему «Левкою». Слабый здоровьем, хилый и такой же землисто-бледный, как я (хотя у меня эта бледность была всего лишь косметическим дефектом, в то время как его – обосновывалась на плохом кровообращении и сердечной недостаточности), но удивительно открытый душой, честный и не боящийся своих странных идей, противоречащих всему, чем занимались в коммуне.

Его увлекало творчество – он дивно рисовал и учил меня; он верил в паранормальщину и убеждал меня, что настоящий ученый не пасует перед неизведанным; он утверждал, что проблема скорее в «нас», чем в «них», и что иные точки зрения можно хотя бы пытаться понять – в этом ему помогало увлечение психологией, которую серьезной наукой у нас не считали вовсе.

Я защищала брата от гнева бабки, рисковала выпрашивать для его «помилования», помогала с уроками и поверяла все свои тайны, оберегая и заботясь о таком непохожем на всех, таком удивительном человеке. И постепенно проникалась его взглядами сама – моя собственная позиция лежала где-то в темноте мучительного перепутья меж либерализмом Ферре и радикализмом Луизы.

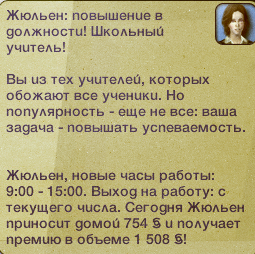

Месяц назад мне исполнилось семнадцать лет – я окончила школу. Раньше на год, и к тому же на дому – такова была моя воля, и даже бабка не решилась мне запретить. Я не любила свой лицей, не любила толпу и фанатичную агрессию в среде учеников, а нередко и учителей. Леокадия была просто помешана на том, чтоб искать врага.

А дома, с Ферре, который, по причине вечных болезней, учился на дому с самого начала; я чувствовала себя куда свободнее и комфортнее. Я становилась собой – открытом для нового, любопытным и нервным человеком, ответственным куда более, чем это нужно. И сдержанной я могла не быть, хотя чувствовать «нормально» и не умела – но, как могла, неуклюже и непохоже на норму, я открывала свои скупые эмоции.

И вот теперь, одну из лучших выпускниц лицея, меня отправляют в «общую Францию». Меня, никогда не выезжавшую за пределы коммуны. Одну – Ферре еще предстоит несколько последних лет обучения в старшей школе…

На три долгих года – в Академию Ля Тур, универсальную и единственную в своем роде – там, как было известно из их официальной информации на сайте, преподают максимально возможное количество предметов. Само заведение не имело четкой направленности, но проходной балл у этого «универсала» был высок, и попадали туда очень немногие. Сборы заняли некоторое время, но улетаю я уже завтра. К пяти утра.

Наверное, человеку легче умереть и воскреснуть, чем покинуть собственное гнездо. Пускай и свито оно из колючей проволоки.

Время и место действия – альтернативная Франция, недалекое будущее.

Свой первый день рождения я встретила, как могу судить по выцветшим фотографиям из скупой подборки в альбоме; на руках у женщины с волосами белее молочной пены. Женщина улыбалась, глядя в объектив, и прижимала к сердцу миниатюрный сверток – так странно подумать, что когда-то все было совсем, совсем иначе.

Свой второй день рождения я встретила, лежа в детской кроватке. Вернее, стоя – от фотографии остался жалкий клочок, но на ней довольно четко можно разглядеть младенца, худого и бледного, взявшегося за прутья кроватки и недоуменно глядящего поверх. Наверное, я тогдашняя искала мамочку или папочку. А они все не приходили и не приходили, занятые работой в своих лабораториях.

На третий год фотографий не сохранилось – моих. Родился мой младший братец, и обо мне вспоминали еще реже, чем прежде. А брата почти и не видать на всех этих темных, потертых снимках – так он мал и тщедушен.

Четвертый год я не помню. Осознать его, наверное, было тяжеловато. Как и то, что мамочка с папочкой больше не придут, а вместо них у меня теперь бабка Луиза, приходящаяся матерью беловолосой улыбчивой Жанетте, произведшей меня на свет. На четвертый год мне объяснили, что такое «сиротка». На четвертый год мы с братом знали, хотя и не могли понять, что жизнь наших родителей, жизнь Жанетты и ее возлюбленного супруга Марка, оборвалась в огне химического пожара – взрыва, уничтожившего лабораторию Союза по обработке и изучению тяжелых металлов.

Меня зовут Виталин Маланфан, и я – дочь ученых из закрытой коммуны, единственного во всей Франции городка, который сам стал себе государством, долгими и мучительными путями выбив разрешение у властей на полное удаление от связи со страной и закрытие границы.

Городок Леокадия и научное сообщество «Белый левкой», взявшее себе имя в честь этимологии имени коммуны, взрастили меня на математических формулах, стеклянных мензурках и публичных выступлениях великих умов. Меня – и брата Ферреоля, которого даже назвали в честь элемента периодической таблицы – в честь железа, «феррума». Имя выбирал отец, преданный металлургии и химии глубже, чем семье, но все равно не избавившийся от суеверий «жизни мирской» за пределами Леокадии.

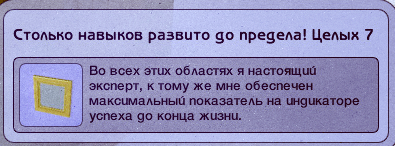

«Чтобы сын вырос крепким, как железо, дочь – полной жизни», ведь и мое имя было выбрано не случайно, хотя уже и по иной причине. Правда, ничего у отца не вышло. Жизни в нас было мало, едва теплилась на двоих одна, а что до железа… им был Марку, осталась бабка и сделалась – я. Ферреоль был обделен по всем фронтам – может, потому и отклонился от нашего пути светлого сциентизма. Зато я всегда отличалась тем самым рвением, которое и помогло создать «Белый левкой» еще задолго до наступления две тысячи сорокового года.

Не помню уж, в чью голову пришла такая идея, и как его звали, и был это один человек, либо же слаженная группа – историю я не любила особенно, да и преподавали ее, как и многие гуманитарные предметы, вскользь – внимание уделялось естественным и точным наукам. Вот им-то и были посвящены все старания тех, кто превратил Леокадию в вечную экспериментальную станцию – культурные проблемы в нашей стране постепенно решались, и насчет них можно было, в общем, не беспокоиться, если бы не… и далее шел список причин, следуя которым, люди решили обособиться раз и навсегда.

Проблема мигрантов. Их стало слишком много, закон был слишком мягок к ним, и в результате кое-где перестали даже осуждать беженцев и просящих политического убежища за убийства, изнасилования, грабежи и тому подобные деяния. Ссылались на тяжёлый их опыт, на то, что мы – государство гуманистическое, открытое для мультикультурализма. И доходило это до совершеннейшего абсурда.

Проблема гуманитарных наук – коих, как и мигрантов, стало слишком много. Самовыражение, социальные связи, права и свободы – все это, конечно, прекрасно, да вот только с такой мощной базой поддержки все больше люди склонны были верить во что угодно, кроме научных данных. Кое-что, вроде медицины, психиатрии, фармакологии, пластической хирургии и психологии, имело влияние лишь потому, что было выгодно мировому бизнесу. Углубленное же изучение иных дисциплин сводилось на нет благодаря желанию университетов набрать как можно больший поток студентов, и, конечно, не забыть о «правах человека» и ценности каждой личности.

«Белый левкой» перерос всю эту ересь, стал выше на голову. Небольшой кучке деятелей науки удалось отвоевать поселение, убедить власти профинансировать их проекты, коих было немало. Гранты за свою работу они получили достойнейшие, однако в историю так и не вошли – то ли потому, что ученые стояли в шаге от неприкрытой жесткой критики страны, ее главы и устройства – а о таком вряд ли станут писать в учебниках; то ли потому, что не так много времени и прошло с тех дней. Но своего они добились – Леокадия закрыла границы, устроив въезд исключительно п пропускам, а проживание – лишь с доказательствами принадлежности к коренному населению и занятости в сфере умственного труда.

Правила в нашей коммуне негласны, но строги – в каждой семье свои нюансы, но общая канва остается неизменна: каждый, по окончанию школы, должен поступить в университет на сугубо научную специальность; университет закончить (желательно с отличием) и пойти трудиться на благо общества. Благо, лаборатории наши были оснащены по последнему слову техники, чего нельзя было сказать о других областях, к сожалению.

Здравоохранение у фанатичных, сделавших работу смыслом жизни людей просто летело к черту – умирали молодыми, смертность была высока, высоки и риски радиоактивных заражений, мутаций, детской заболеваемости. Работали со всем, что предоставлял мир и природ, не гнушаясь самой опасной дрянью. И иногда совершались прорывы, великие открытия, наводившие в «общей Франции» сумасшедший переполох – обычно с положительной окраской, поскольку никого не волнует количество погибши ха предприятии, если оно же дало миру новые способы использования урановых руд, новые виды прививок и новые методы селекции животных.

Меня и брата воспитывали по этой же схеме. Луиза, несмотря на почтенный возраст, все еще работала, и, признаться, специалистом в ботанике она была блестящим. А вот с человеческими ее качествами было смириться сложней – особу эту я помню строгой, крикливой и властной; не по годам крепкой плечистой женщиной, всегда носившей пояса с пряжками на джинсах и просторных неброских юбках – по вине этой пряжки переносица и бровь у меня рассечены шрамами, слишком заметными, чтобы скрыть их волосами.

Да и не стоит их скрывать – красота есть чушь и блажь, любила повторять бабка; и индустрия красоты – тоже. И почти все, кроме науки – чушь и блажь. Слишком много нерешенных вопросов еще у государства, и, если с правами и свободами они сами как-нибудь разберутся, мы должны доказать им превосходство сайентизма над обывательством. На практике.

Наказывали нас с братом часто и за любую мелочь. Школьные оценки баллом ниже идеальных мелочью не считались, и наказания становились жестче. Нас лишали книг, обеда, доступа в сеть, прогулок, даже общения друг с другом; порой секли со скандалом и криком тем самым пояском, жесткой кожаной полоской, увенчанной острой железкой пряжки. И если на меня все это действовало мало – я умела подчиниться, оставаясь при своем, иногда сама понимала свою вину, да и переживать особенно не умела, решительностью и стойкостью удавшись в бабку – Ферреоля, Ферре, как звала я его; подобное обращение выводило из себя, равно как и почти все, что происходило в Леокадии, с которой он неразрывно ассоциировал Луизу.

Ферре был другим. Другим во всем – казалось, он просто живет назло всему «Левкою». Слабый здоровьем, хилый и такой же землисто-бледный, как я (хотя у меня эта бледность была всего лишь косметическим дефектом, в то время как его – обосновывалась на плохом кровообращении и сердечной недостаточности), но удивительно открытый душой, честный и не боящийся своих странных идей, противоречащих всему, чем занимались в коммуне.

Его увлекало творчество – он дивно рисовал и учил меня; он верил в паранормальщину и убеждал меня, что настоящий ученый не пасует перед неизведанным; он утверждал, что проблема скорее в «нас», чем в «них», и что иные точки зрения можно хотя бы пытаться понять – в этом ему помогало увлечение психологией, которую серьезной наукой у нас не считали вовсе.

Я защищала брата от гнева бабки, рисковала выпрашивать для его «помилования», помогала с уроками и поверяла все свои тайны, оберегая и заботясь о таком непохожем на всех, таком удивительном человеке. И постепенно проникалась его взглядами сама – моя собственная позиция лежала где-то в темноте мучительного перепутья меж либерализмом Ферре и радикализмом Луизы.

Месяц назад мне исполнилось семнадцать лет – я окончила школу. Раньше на год, и к тому же на дому – такова была моя воля, и даже бабка не решилась мне запретить. Я не любила свой лицей, не любила толпу и фанатичную агрессию в среде учеников, а нередко и учителей. Леокадия была просто помешана на том, чтоб искать врага.

А дома, с Ферре, который, по причине вечных болезней, учился на дому с самого начала; я чувствовала себя куда свободнее и комфортнее. Я становилась собой – открытом для нового, любопытным и нервным человеком, ответственным куда более, чем это нужно. И сдержанной я могла не быть, хотя чувствовать «нормально» и не умела – но, как могла, неуклюже и непохоже на норму, я открывала свои скупые эмоции.

И вот теперь, одну из лучших выпускниц лицея, меня отправляют в «общую Францию». Меня, никогда не выезжавшую за пределы коммуны. Одну – Ферре еще предстоит несколько последних лет обучения в старшей школе…

На три долгих года – в Академию Ля Тур, универсальную и единственную в своем роде – там, как было известно из их официальной информации на сайте, преподают максимально возможное количество предметов. Само заведение не имело четкой направленности, но проходной балл у этого «универсала» был высок, и попадали туда очень немногие. Сборы заняли некоторое время, но улетаю я уже завтра. К пяти утра.

Наверное, человеку легче умереть и воскреснуть, чем покинуть собственное гнездо. Пускай и свито оно из колючей проволоки.

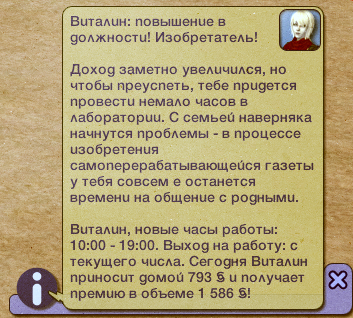

17 в 1.

Выражаю огромную благодарность составителям данного челленджа, всем династиям, написанным по нему; и собственно форуму, удобной площадке для творчества. Автор принимает замечания спокойно, склонен к сантиментам в неформальном общении и долгому размазыванию деталей в тексте. Искренне надеюсь, что история не останется без внимания, а со мной ничего не случится до ее победного конца. Добро пожаловать и приятного прочтения. :3

Комментарии разрешены!

Последнее редактирование: